テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています!(諸説ありでよろしくお願いいたします。)

以仁王と摂津源氏の反乱

後白河法皇 平清盛

1177年 鹿ケ谷事件(貴族たちによる平氏へのクーデーター計画)の失敗後、平氏一門と後白河政権は激しく対立します。平清盛は平氏政権樹立に向け、娘婿の高倉天皇を譲位させて外孫の安徳天皇を即位させます。

これにより平清盛が支配する高倉院政、平氏(身内)政権が誕生し、後白河法皇は鹿ケ谷事件に関与したと断定され幽閉されます。そして清盛は関白を交代させ、後白河派の公卿たちを追放したのです。

1180年 思うがままに振る舞う平氏政権に対しする武力蜂起が起こります。主導するのは後白河法皇の第二王子以仁王(もちひとおう)です。

以仁王は高倉上皇の異母兄で、本来なら高倉上皇より皇統の本流にある人物です。以仁王は〝平氏が強引に即位させた安徳天皇より、私の方が天皇にふさわしい〟という論理をもち決起したのです。

以仁王を影で支援するのは、皇族で最も経済力がある八条院(後白河法皇の妹)です。(八条院は鳥羽法皇の皇女で、多くの王家領荘園を継承した人物です。)

八条院には畿内の源氏武士が仕えていました。中でも源頼政(みなもとよりまさ)は、摂津国(北大阪)を拠点とする源氏一門の長老格です。

摂津源氏はかつて平安京を守護した英雄 源頼光(みなもとよりみつ)の一族で、武芸で皇室の害(魔を払う)を祓う、内裏の警護役を担っていました。

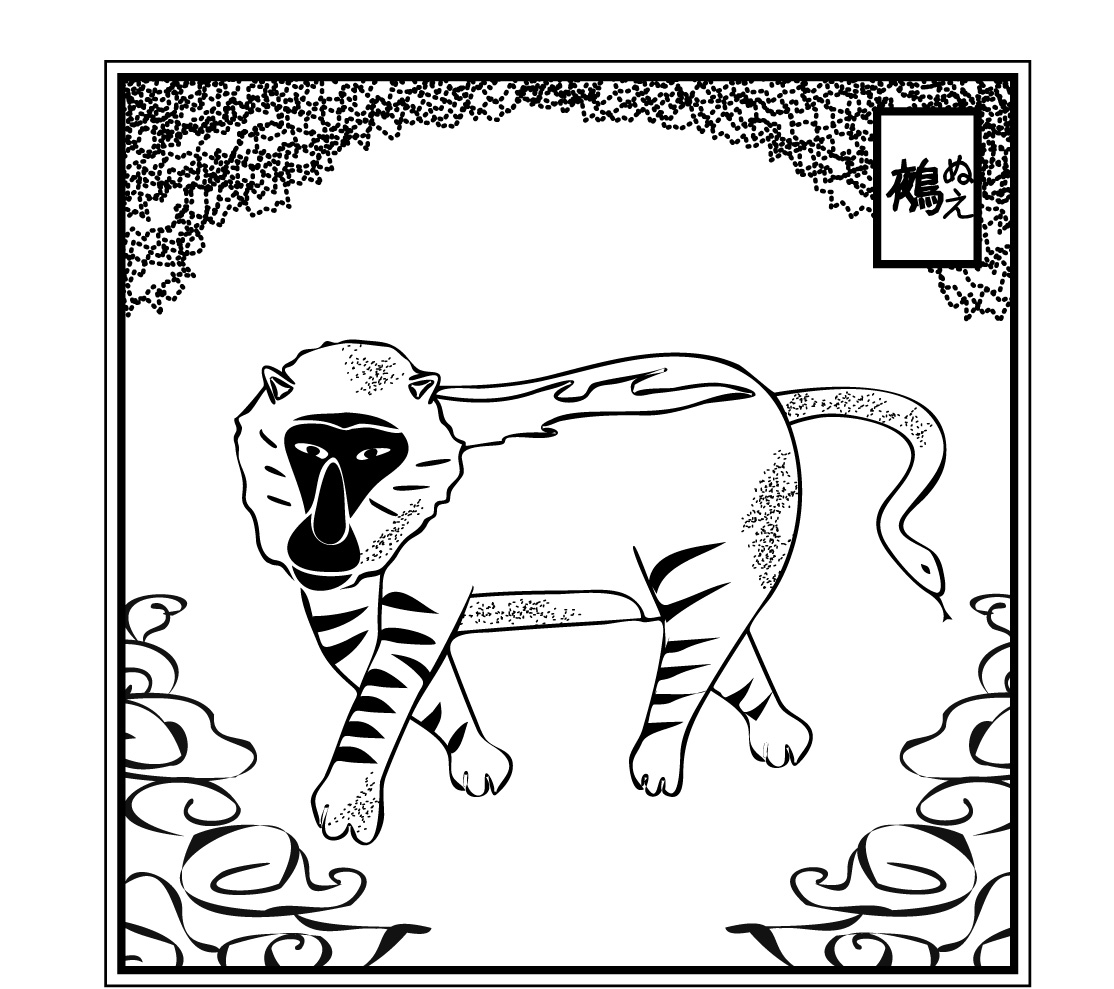

源頼政には皇居に現れた 鵺(ぬえ)を矢で祓ったとされる伝説があり、また頼政は貴族的な教養を備えた公卿からの信頼が厚い人物でした。

源頼政は主である八条院との関係性から、以仁王に同情的だったため、この決起に協力することになるのです。

決起した以仁王は源頼政を通じて〝平清盛は後白河法皇を幽閉し、仏法をも破滅させようとしている。反逆者の平清盛を追討せよ〟と、源氏一門(源頼朝、美濃源氏、木曽源氏、甲斐源氏等)に命じます。

しかし計画は準備が整わぬ内に露見し、以仁王は京を脱出し近江国の園城寺(三井寺)に逃亡することになります。

以仁王を匿う園城寺は、後白河法皇が信奉し、源氏一門とも古い縁を持つ寺院です。園城寺は悪行を行う平氏を許さないとし、延暦寺と興福寺に協力を求めるのです。

しかし延暦寺は、本山(延暦寺)の支配下にある末寺の園城寺が、許可を得ず行動したことに怒り要請を断ります。一方で興福寺は、藤原氏摂関家を支配する平氏は許せぬと救援を申し出たのです。(興福寺は藤原氏摂関家の氏寺)

三井寺

天台宗の寺門派総本山。三井寺は正式に園城寺といい、672年創建されました。後866年に天台別院として再興したのが三井寺の始まり。

三井寺は源氏の祖・源頼義が信奉し戦勝祈願するなど、古くから源氏との関係が深く、以仁王の乱で源頼政を支援し、南北朝時代に源氏の正統 足利尊氏を支援します。

平氏は以仁王を匿う園城寺(三井寺)を大軍で攻め、戦力不足の以仁王は興福寺を目指して逃亡します。

宇治川と宇治橋

源頼政は追撃する平氏軍と宇治川で戦いになります。しかし平等院に追い詰められた源頼政は自害し、以仁王も興福寺にたどりつくことができすに討たれます。

戦後、平氏によって三井寺は焼き討ちにされ、天智天皇の時代から続く由緒ある寺院が焼かれ、世の人々は大いに嘆いたのです。

源頼朝の旗揚げ

一方その頃東国では、流刑地の伊豆で源頼朝が監視役の平氏家人に命を狙われていました。成人した頼朝は厄介の種になると考えられていたのです。

しかし頼朝は、伊豆国主の源頼政に仕える北条時政(ほうじょうときまさ)に庇護されていました。実のところ頼朝は源氏の長老源頼政に守られていたのです。

しかし以仁王の乱が頼朝に新たな危機をもたらします。頼朝の元には源頼政からの平家討伐の命令書が届いていたのです。

しかも反乱の失敗で源頼政が亡くなったため、頼朝の庇護者がいなくなり、さらに悪いことに平氏一門の公卿平時忠(たいらのときただ)が、新たな伊豆国主に任命されたのです。

この時、頼朝と同じく窮地に立たされていたのは、前国主 源頼政に仕える東国武士たちです。

東国では平氏による再編成によって、平氏派の豪族(大庭氏等)の勢力が拡大し、源氏派の豪族(北条氏・千葉氏・三浦氏)等の勢力が縮小していました。

そこで北条時政は危機を打開するため、源氏の貴種 源頼朝を旗頭に東国源氏復興を計画したのです。(頼朝の父義朝は東国源氏の棟梁、母は最高貴族 藤原氏の熱田大宮司家)

源頼朝は養父の時政と共に決起し、さらに頼朝の乳母の比企氏、頼朝に臣従する近江源氏の佐々木氏等を従えて挙兵したのです。(頼朝は時政の娘 政子を妻にしていました)

突然の遷都

東国で風雲急を告げる頃、京の平清盛は遷都の真っ只中にありました。遷都先は中国(宋)との貿易拠点 福原(現在の神戸)です。

遷都の理由は中国(宋)との貿易に力を入れること、また以仁王の乱以降、園城寺や興福寺との関係が最悪で、さらに平清盛が氏寺の厳島神社を信奉しすぎたため、多くの僧兵を持つ延暦寺とも関係が悪化し、寺社勢力の圧力から逃れたいという事情がありました。

しかし京を都に選んだのは平清盛の祖である桓武天皇です。それなのに大きな理由もなく都を移そうとしたことは不忠であり〝平清盛の悪行〟と世間に評されたのです。

伊豆の勝利と石橋山の敗戦

再び舞台は東国に戻り、源頼朝の旗揚げ戦で頼朝軍が奇襲をしかけ、伊豆平氏の山木氏を討ち取ることに成功します。

しかし東国豪族 大庭氏等が約三千の大軍で攻め寄せると、いまだ小勢の頼朝軍はあえなく敗走します。

頼朝は敗走中に洞窟に身を潜めます。追い詰められた頼朝でしたが、追ってきた大庭軍の梶原景時(かじわらかげとき)は、隠れていた頼朝を見逃したのです。

実は梶原氏は元源氏家人で、頼朝に同情的だったのです。梶原景時は頼朝にこの恩を忘れないようにと伝え別れます。(後に梶原景時は頼朝の家臣になります。)

こうして危機を脱した頼朝は安房国に逃れたのです。すると頼朝が安房国に逃れたことを知った源氏家人(三浦氏、上総氏、千葉氏等)たちが集い、頼朝軍は急速に膨れ上がります。それから頼朝は大軍を率いて源氏の拠点鎌倉に凱旋したのです。

富士川の合戦

この頃、福原遷都で多忙な平清盛(たいらのきよもり)は、東国の反乱制圧のため、亡き長男 平重盛の子、維盛(これもり)を大将に討伐軍を派遣します。

平維盛は容姿・振る舞い共に見事な若武者でした。しかしこの頃の平氏一門は貴族面が強くなっていました。(弓馬より和歌等の貴族的な教養を好んでいた。)そんな平氏と地方豪族たちに温度差があり、豪族たちは平氏の招集に冷ややかでした。

また平氏は官軍の大編成は初めてで、さらに拠点の福原(神戸市)が交通の便が良くないことが影響し、思うほど兵が集まりませんでした。

そのため平維盛は出立日を縁起が悪いとし、兵が集まるまで討伐軍の出陣を遅らせたのです。

平氏本軍は不安要素を抱え進軍しますが、東国では源頼政の命令書に応じた甲斐源氏や木曽源氏が挙兵しており、大庭氏等の東国平氏は各個撃破されていたのです。

そして平氏本軍が富士川(静岡県富士市)に着いた頃、源頼朝軍と甲斐源氏が合流し、膨れ上がった軍団は平氏本軍の数倍になっていました。

富士川

甲府盆地から駿河湾へ流れる日本三大急流の富士川。

布陣した平氏軍は東国平氏が壊滅したことを伝えられ、夜に源氏軍のかがり火の多さを見て狼狽します。

さらに陣で失火が起こり、火に驚いた数万羽の水鳥が羽音を立て、平氏軍は混乱状態に陥り戦わず潰走したのです。

源義経の合流

富士川合戦後、源頼朝のもとに弟の義経(よしつね)が合流します。

義経は幼少の頃に京の鞍馬寺に入りました。京の北の果ての俗世間から離れた鞍馬寺は、天狗発祥の地とも言われていました。

源義経は僧になるための修行を開始しますが、ある時自分が源氏嫡流で、自分を庇護する平清盛が父の仇であることを知ります。それから義経は武芸と兵法修行に打ち込むようになるのです。

義経は山奥の木の根道で八艘飛び(跳躍術)を修業し、中国の兵法書六韜(りくとう)を読み軍略を学びました。また義経の素性を哀れんだ鞍馬の大天狗が、兵法の秘伝を授けたとされています。

木の根道

鞍馬寺

奈良時代末期の770年、唐招提寺の鑑真和上の高弟・鑑禎上人によって毘沙門天を祀り、後に平安京遷都後に伽藍が整えられ平安京の北方鎮護の寺とされ、平安時代末期には勇猛な僧兵を有しました。本殿の石畳に描かれた六芒星は星曼荼羅で、パワースポットとして有名です。

鞍馬山博物館には、牛若丸と大天狗の伝説の絵巻物、義経ゆかりの甲冑や太刀などが残されています。また、義経の魂は死後に鞍馬山へ戻ったとされ、義経を祀るお堂があります。

16歳になった義経は鞍馬寺を脱出し、東北平泉の奥州藤原氏の元に落ち延びます。これは先祖から続く縁を頼ったようで、奥州藤原氏は約100年前の後三年の役で、源氏の祖 源義家に助けられた事を恩に感じていたようです。

こうして義経はしばらくの間平泉で過ごし、奥州藤原氏の支援を受けて頼朝の挙兵に合流したのです。

平氏による内乱鎮圧

平清盛は富士川合戦の敗北後、反乱の鎮圧のため京に戻ります。すでに新たな反乱が近江で起こっていたのです。

この危機に京では公卿が集まりに緊急会議が行われ、緊急事態に後白河法皇の復権が提案されます。平清盛はしぶしぶこれを認め、後白河法皇の幽閉が解除されます。

ここにいたり平清盛は自ら大反攻の指揮をとります。そして清盛の子 平知盛(たいらのとももり)を大将軍として、苛烈な消耗戦の末に近江源氏の反乱を制したのです。

さらに反乱に呼応した園城寺と興福寺に攻め込み、園城寺は金堂を残して焼失、興福寺では東大寺大仏殿が焼かれ約3500人もの焼死者を出し、聖武天皇ゆかりの仏像や経文の多くが灰になります。

園城寺と興福寺が壊滅したことで、平氏政権の政敵・後白河法皇と関白藤原氏の力は大きく損なわれます。こうして一応の危機を脱した平氏ですが、激しい消耗戦により平氏本軍は疲弊してしまったのです。

東国の独立国家

一方その頃、東国では源頼朝の独立国家が形成され、家人への論功行賞が行われていました。頼朝は家人の領地を保証する本領安堵を行います。

さらに新たな報奨制度新恩給与を行います。これは敵に認定した武士の所領を没収し、それを味方の武士に与えて地頭(租税の管理者)にするものです。

この当時所領は朝廷から任じられるのが通常でした。しかし朝廷(平氏政権)への反逆者である頼朝は、朝廷を無視し自身の権限で所領を配分します。こうして頼朝は中立の東国豪族を味方に取り込んでいったのです。

頼朝は論功行賞が終わると、常陸佐竹氏を敵に認定して討伐を開始します。佐竹氏は源氏でありながら、平氏に味方し頼朝と対立していました。

佐竹氏は頼朝の祖先源義家の弟 義光の一族です。過去に源氏一門の足利氏と領地争いを繰り広げ、また頼朝の父義朝が亡くなった際には義朝の領地を強奪する等の因縁がありました。

この討伐に和田氏や上総氏が派遣され、頼朝軍が勝利します。佐竹氏は所領をほぼ失い、以降は東北の奥州藤原氏に庇護を求めます。

続いて頼朝は関東の源氏一門の取りまとめに動きます。下野国の足利氏は頼朝旗揚げ時、当主義兼が京にいたため、中立にありましたが義兼は東国に赴き頼朝に臣従します。

足利義兼は京の貴族 藤原氏(熱田大宮司家)の縁戚で、頼朝の従兄弟にあたります。さらに北条時政の娘時子を妻にし、一門内で特別な地位を築きます。

また同じ足利一門の新田氏も中立の立場にありましたが、佐竹氏が討伐され、頼朝の圧力に屈して臣従します。こうして頼朝は関東の源氏一門をまとめ上げたのです。

巨星 平清盛の死

平清盛

1181年 病で高倉上皇が崩御され、幽閉を解かれた後白河法皇の院政が復活します。(実権は平氏一門のまま)

平清盛は後継者の平宗盛(たいらのむねもり)を軍事司令官とし、八条・九条から鴨川を越えた六波羅に、平氏一門5000人が住まう軍事拠点を作り上げます。これは鴨川河川敷を軍の駐屯地とし、首都機能(八条・九条)を守る防衛策です。

平清盛は軍事政策に意欲的に取り組みますが、突如熱病に倒れそのまま亡くなります。死の床で清盛は〝必ず頼朝の首を我が墓に供えるように〟と言い残したのです。

平清盛の死後平氏一門は政権を朝廷に返上します。これにより後白河法皇による、実権を伴った院政が復活します。

後白河法皇は、平氏当主 宗盛に源氏との争いをやめるよう命じますが、宗盛は平清盛の遺言を優先しその命に従いませんでした。

そして清盛死後も平氏の軍事活動は続き、美濃・尾張の戦いで平氏軍は美濃源氏を破ります。

しかしこの年養和の大飢饉が発生し、畿内(関西)は兵糧にも事欠く食料不足に陥ります。そして平氏軍の軍事活動は停止します。

ところが平宗盛は政治で源氏を牽制し、奥州藤原氏を陸奥守(東北守護職)に任命します。これにより源頼朝は奥州藤原氏を警戒し、疑心から鎌倉を離れることができなくなり、こうして源氏と平氏の戦いは一時膠着状態になったのです。

信濃源氏 木曽義仲の決起

木曽義仲と巴御前像

1182年 飢饉の影響を受けなかった北陸・信濃の木曽義仲(きそよしなか)の軍が動き始めます。

木曽義仲の父は源氏一門当主の勢力争いで、兄の義朝(頼朝の父)に敗れ殺害されました。その時幼い義仲は木曽谷で保護され、木曽義仲と名乗っています。義仲にとって頼朝は従兄弟であり、間接的な父の仇にもなるのです。

1180年に以仁王の命令書を受け取った木曽義仲は、信濃平氏との戦いで北に勢力を伸ばしていました。

義仲軍は精鋭かつ戦意が高く、騎馬の機動力に優れており、自軍の数倍の兵を持つ越後平氏を奇襲攻撃で倒し、勢力をさらに拡大していきました。

一方で平氏軍は、飢饉の影響で義仲討伐軍を派遣できずにいました。そうこうする間に木曽義仲の勢力は信濃から越前国敦賀まで拡大したのです。

1182年 朝廷に情勢を大きく変える情報が伝えられます。北陸の木曽義仲の下に、以仁王の皇子(北陸の宮)が匿われているというのです。

(義仲の兄は源頼政の養子として以仁王の乱に加わり戦死したので、その縁によるものと考えられます。)

木曽義仲は源氏嫡流の源頼朝を脅かす存在に成長していました。この時義仲は北陸の宮を天皇にするため上洛することを決意します。

そのために義仲は東国の頼朝に警戒されないよう、嫡男 義高と頼朝の長女を婚姻させ、関係改善をはかり背後の心配をなくします。

こうして上洛の準備を整えた義仲は、北陸道で平氏軍の平維盛と決戦にのぞみます。この時兵糧不足と連戦の疲労を抱える平氏軍でしたが、からくも越前・加賀で勝利し、倶利伽羅峠で義仲本軍と対峙したのです。

倶利伽羅峠

遠征の疲労から翌朝の決戦を考える平氏軍に対し、義仲軍は相手に疲れている内に夜襲を仕掛けます。峠道で身動きが取れない平氏軍は敗走し、七割近くの兵を失ったとされます。(一説でこの時火牛の計が使われたとされます。)

平氏本軍は敗走中に懸命に戦いましたが、寄せ集めの豪族は敗戦を知ると散り散りになっていきます。

この北陸道の戦で平氏軍の名だたる武者が命を落としました。これは貴族的な平氏家人が名誉を重んじ、不利な戦況でも潔く戦ったためとされています。

石橋山合戦で逃げ延び、次の戦いに繋いだ源氏軍と対照的で、この姿勢が後に平氏軍の戦力不足に繋がっていくのです。

木曽義仲は近江国に入ると、延暦寺・園城寺の寺社勢力、また近江源氏・美濃源氏等の残党を味方につけ、さらに甲斐源氏が呼応して京を囲みます。

迫る義仲軍に対し、後白河法皇と藤原氏摂関家は、早々に平氏を見限り隠密で延暦寺に避難していました。

さらに平氏一門も公卿 平時忠が、安徳天皇を連れ三種の神器を持ち福原へ避難し、平氏当主 宗盛も徹底交戦せず、福原に撤退していったのです。

平氏の都落ち

六波羅は平安後期に平清盛の父忠盛が拠点を置き、清盛に庇護されながら、その広大な境域内に平家一門の邸館が栄え、その数は5200余りに及んだとされています。

平氏は都落ちの際に六波羅に火をかけ、北は四条通、南は七条通、西は鴨川、東は東大路通まで囲まれた広大な寺域を持つ六波羅蜜寺が、本堂を残して焼失してしまうのです。

都落ちの際、殿(しんがり)で戦っていた平頼盛(清盛の弟)が降伏します。また、平維盛も京に取り残され、平氏一門から離脱し、しばらくして亡くなります。

六波羅蜜寺

六波羅蜜寺は951年に天台宗の僧で、南無阿弥陀仏を唱えれば極楽行けるという信仰を広めた空也上人により開創された寺院です。

宝物館に展示される宝物品では、歴史の教科書等にも登場する程有名な、念仏を唱えた口から6体の阿弥陀が表れる空也上人立像と、経典を手にして気品を備え、平氏一門の武運長久を祈願する平清盛座像があります。

義仲の上洛

京では都落ちした平氏と入れ替わりに木曽義仲が入京していました。この時の京は飢饉で荒れ果て、さらに義仲の軍が略奪を行ったため、最悪の状態にありました。

一方後白河法皇と関白藤原氏は、延暦寺から京に戻り政務に復帰します。後白河法皇は身分の低い木曽義仲とは手を組まず、自身の親族熱田大宮司家(藤原氏)の流れをくむ源頼朝との連携を考えていました。

とはいえ朝廷にとって目下の懸案は、安徳天皇が都落したことです。そこで後白河法皇は安徳天皇の代わりに自身の孫の尊成親王(たかひらしんのう)を即位させることを考えます。

ところが木曽義仲は、北陸の宮を天皇にするよう後白河法皇に要求したのです。この時義仲は北陸の宮が、平氏政権を打倒したのだと主張しました。

しかし後白河法皇は義仲の皇位継承介入を拒絶し、神意(神の意志)を盾にして尊成親王(後鳥羽天皇)を即位させます。

あわただしく動き出した後白河法皇は、後鳥羽天皇の即位を正式なものにするため、平氏方の公卿 平時忠と、三種の神器の返還交渉を開始します。

続いて平氏追討の論功行賞を行い、後白河法皇は源頼朝を勲功第一とし、木曽義仲の上位とします。これほどまでに頼朝への期待が高かったのです。

すでに後白河法皇と頼朝の間で密かに交渉が開始され、頼朝は名誉回復と謀反人の汚名を払しょくしていました。さらに頼朝に東国の年貢徴収の権限と軍事命令権が与えられます。

このように頼朝は朝廷との協力関係を築き、平氏と木曽義仲を敵対勢力に認定し、追討のため協力者を集めます。

そして平氏に罪を着せられ恨みを持つ貴族の中原氏と大江氏、頼朝と親しい貴族三善氏、また義仲軍から離脱した信濃源氏の平賀氏等が頼朝の下へ集います。

有能な家人を得た頼朝は、財政を仕切る政所に大江氏、裁判を行う問注所に三善氏を起用し、これが後の幕府の基礎となります。

その一方で頼朝は朝廷との連携に反対する上総氏当主を粛清します。上総氏は頼朝の父の代からの縁ですが、あくまで家人ではない同盟相手に近い関係性でした。

上総氏は大軍団を擁する、頼朝に反発した危険な存在とみなされたのです。こうして上総氏は頼朝軍に再編されたのです。

1183年 源氏・平氏の三国時代

後白河法皇は一刻も早く三種の神器を取り戻し、後白河・後鳥羽政権を安定させなければなりませんでした。

しかし世は西国で復活する平氏、源氏嫡流の源頼朝、武力を背景に京を支配する木曽義仲の三国時代になっていました。

そこで後白河法皇はまず平氏を賊軍に認定し、官軍として木曽義仲に追討を命じます。実のところこれは義仲を京から厄介払いする目的がありました。

そして義仲の留守の間に義仲勢力の美濃源氏等を引き抜き、また密かに連携していた源頼朝に一刻も早い上洛を促すのです。

一方で西国に向かった義仲は、平氏と備中の水島(現在の岡山県)で海戦になります。しかし騎馬には自信があった義仲も、水上においては瀬戸内海で長く戦う平氏に敵いません。

またこの戦で平氏は同行する陰陽師(天文博士)安倍晴延から、日蝕(太陽が欠ける減少)が起こることを聞き、これを利用して有利に戦を進めます。義仲軍はこの戦で多くの船を沈められ手痛い敗戦を喫したのです。

敗れた木曽義仲は、京で後白河法皇と美濃源氏が結託し、さらに源義経が伊勢平氏追討のため、侵攻したことを知り京に引き返します。

義仲は後白河法皇との交渉が不調に終わり、ついに実力行使に出て御所を襲撃します。義仲は美濃源氏等を破り後白河法皇を捕らえますが、朝敵になることを恐れた北陸の武士たちが次々に離反し、義仲軍は一気に弱体化します。

ここでようやく源頼朝が動き、弟の範頼(のりより)と義経を追討軍として京に向かわせます。

窮地の義仲は平氏と共に戦うことを目論み、交渉のために平氏軍は旧都福原まで進行します。しかし交渉はまとまらずに時間が過ぎていったのです。

一方源氏軍は、源範頼が瀬田から侵攻、源義経は宇治から侵攻し義仲軍と開戦します。

宇治橋を封鎖し侵入を防ぐ義仲軍に対し、義経は朝方大河の宇治川を、梶原氏・佐々木氏・畠山氏等に渡らせて急襲します。

宇治の義仲軍は散り散りに敗走し、木曽義仲も近江瀬田で範頼軍と戦い、わずか五騎にまで追い詰められ、自害する間なく討ち取られます。同じ頃、義経は京に入り後白河法皇の身柄を確保したのです。

源氏と平氏の決戦

後白河法皇は木曽義仲の脅威を退け、次に三種の神器を持つ平氏追討を考えています。その一方で平氏軍は京入りを目指し、大軍団を編成して旧都福原にありました。

後白河法皇は、平氏の京入りを阻止するため、源頼朝を頼ります。命を受けた頼朝は、後白河法皇に畿内武士を協力させること、さらに彼らを頼朝の家人とし従わせることを約束させます。

後白河法皇は表向きには平氏に、三種の神器返還の和平交渉で油断させ、裏では数に勝る平氏軍に対抗するため、畿内武士を招集します。

1184年 源範頼と源義経は、東国武士団、甲斐源氏、畿内武士団による混成軍で、一の谷(神戸市)に進軍し決戦に望みます。

本軍は源範頼と梶原景時、そして源義経と甲斐源氏、畿内武士団が別働隊になります。

源範頼の本軍は大軍団同士の決戦に臨み、戦は苛烈で一時梶原景時親子が包囲されかけるほどの危機を迎えます。

その一方別働隊の源義経は、地元を知る畿内武士から道を聞き、騎馬で進むのは困難な山路を行き、鉢伏山山頂から目標の一ノ谷城を見下ろします。

義経は甲斐源氏・畿内武士等が攻撃を仕掛けたのを見計らい、勾配のきつい崖を一気に騎馬で駆け下ります。平氏軍はまさか敵が山上から攻めてくるとは想定せず、陣に火を放たれて大混乱に陥ったのです。

源氏の将二人の戦術は対照的で、範頼は大軍の用兵に通じ、数の利を活かした戦いを好みました。一方義経は相手の死角を付く奇襲を好み、大功を立てるがリスクは高い、そういう戦い方を好んだのです。

激しい風にあおられ、平氏の陣は火の海になります。平氏軍はこれまでの戦で有力な家人たちを失っており、寄せ集めの兵たちは我先に逃亡していきす。

平氏の名誉の戦死を重んじる貴族的な性質が、最終決戦での戦力不足に繋がったのです。

平氏の本陣は三方向から攻められ陥落し、総大将平知盛は逃げ延びましたが、もう一人の大将平重衡が梶原景時に捕らえられます。

平氏軍は船で淡路島に脱出する者、ここを死に場所とした者等、散り散りになり軍は崩壊し、京帰還を断念したのです。

この勝利で畿内は頼朝の支配下となり、畿内武士団は源頼朝の家人として吸収されました。ここに頼朝が後白河政権の守護者となる、幕府の原型ができ上がったのです。

戦後の論功行賞で頼朝は、源氏一門より信頼できる家人を重要視します。特に同盟者の甲斐源氏を冷遇しています。頼朝と同等の勢力を持つ甲斐源氏を脅威とみなしたのです。

もともと甲斐源氏は嫡流の武田氏と、安田氏の関係が良くなかった。そこで彼らを分断し争わせ、世を乱した罪で多くを粛清します。さらに頼朝は木曽義仲の嫡男義高を粛清し、源氏の棟梁としての地位を安泰にしたのです。

西国の戦い

平氏は一ノ谷で敗れた後、拠点を讃岐国の屋島、長門国の彦島に移し、九州平氏と連携して勢力回復をはかります。

源頼朝は平氏との最終決戦を決意します。しかし屋島攻略を担当する義経は、伊賀・伊勢の平氏残党の鎮圧に忙殺されていました。

(この時義経は水戦に長ける伊勢豪族を配下に取り込みます。)

一方源範頼は、北条氏・足利氏・千葉氏等を従えて出陣し、山陽方面を制圧しながら平氏を追い詰めます。しかし長門国の彦島を前に水軍編成で一時停滞します。また飢饉による兵糧不足が範頼軍の足を引っ張りました。

範頼軍は彦島攻略から九州に転戦します。すると讃岐国屋島の平氏軍は、反転攻勢を狙い源氏方についた伊予国の豪族河野氏を攻めます。

その頃、伊勢を平定した義経は、平氏の本拠地の屋島に向けて出陣していました。義経は現地官人からの情報で、屋島が伊予攻めで手薄なことを知ります。

そこでリスクが高さから反対する梶原景時等を残し、海に長けた摂津豪族を供に、僅かな手勢で大風大波の海を渡ったのです。

義経軍は阿波に上陸すると、地元豪族の案内で浅瀬を馬で渡り、密かに屋島に上陸します。そして島の村々に火を放ち攻撃を開始します。

海戦を想定していた平氏軍は、突然現れた義経を大軍と誤認し拠点を放棄します。しかし海上に逃れた平氏軍は、よく見ると義経軍が少数であることに気付き、海上からの反撃で義経軍の追撃を防ぎます。

義経軍の追撃を防いだ平氏軍は、増援を警戒し最終拠点長門国 彦島に向かいます。

戦が終わり、摂津(大阪)に残された梶原景時や三浦氏等は、義経の独断専行に怒り、この時に義経と東国豪族の間に確執が生れたのです。

1185年 壇ノ浦の合戦

平氏との最終決戦を前に、源頼朝は範頼と義経に西と東の二方向から彦島を攻撃させ、三種の神器を確保するため、平氏を包囲降伏させるよう指示します。

しかし電光石火で進軍する義経に、この命令が届いていたか分かりません。実際に義経は範頼の合流を待たず彦島攻撃を開始したのです。

義経は先陣を望む梶原景時を制止し、自ら前面に出て戦いを行います。しかし数で勝る源氏軍でしたが序盤から苦戦を強いられます。

源氏軍は騎射に長け近距離射撃に強く、一方で平氏軍は遠矢に長け遠距離射撃を得意にします。そのため離れて一方的に撃つ平氏水軍に、三浦水軍が接近して反撃する戦いになります。

潮の流れと弓射の技を活かし、優勢に戦いをすすめる平氏水軍でしたが、突如中軍の阿波水軍が裏切ります。また源義経に加勢した熊野水軍の力で、形勢が一気に源氏有利に傾きます。

この大事な局面で戦局を変えた阿波水軍は、戦意が低く戦前からすでに負け戦と考え、裏切ることを考えていました。平氏軍はこのような者を使わざる得ない状況だったのです。

また、熊野水軍は平氏と源氏どちらにつくか頭を悩ませ、最期は瀬戸内海を支配する平氏政権の圧力に危機感を覚え、義経に味方したとされています。

追い詰められた平氏一門は、時子(清盛の正妻)と安徳天皇が海に身を投げ、さらにこの時三種の神器の草薙剣が行方不明になります。そして平氏一門の多くは海に身を投げ、壇ノ浦の戦いは終結します。

当主平宗盛と公卿 平時忠は捕らえられ、総大将平知盛は自害し、最期まで残った平氏家人も、各々落ち延びていきました。

戦後、武士の平宗盛は京に戻る前に斬られ、公卿の平時忠は神鏡(神器)を守った功績を考慮され、能登への流罪になります。(武士と貴族で扱いが違いました。)

一方源氏軍は、見事な勝利に意気揚々とする義経、それとは対象的に、頼朝の命令の三種の神器確保に失敗したことに梶原景時は頭を悩ませていました。

また、これまで長く苦しい戦いの末、最終戦に参加できなかった範頼軍(足利氏や北条氏)は、義経の独断専行に大いに不満を抱いたのです。

鎌倉に義経からの戦勝報告が届き、頼朝は安徳天皇の死と神器の紛失に困惑します。後白河法皇と源頼朝が描いた結末は、安徳天皇と三種の神器を京に戻し、正式な譲位で後鳥羽天皇を正統にすることでした。しかし二人の構想は砕け散り、源平合戦は終結したのです。

興味のある方はこちらもどうぞ!

中部観光ホームページ 歴史と共に巡る旅(石清水八幡宮・三十三間堂・六波羅密寺・鞍馬寺・貴船神社・宇治平等院鳳凰堂)

http://chubu-kanko.jp/平安時代-源氏と平氏の長く続く戦いのドラマを巡/

コメント